「私の身体は、私のもの」。

この疑いのない言葉、あまりに自然な感覚は、法や社会制度のなかではしばしば揺らいでいる。ときに制限され、ときに奪われ、交渉される—それが「身体のオーナーシップ」だ。

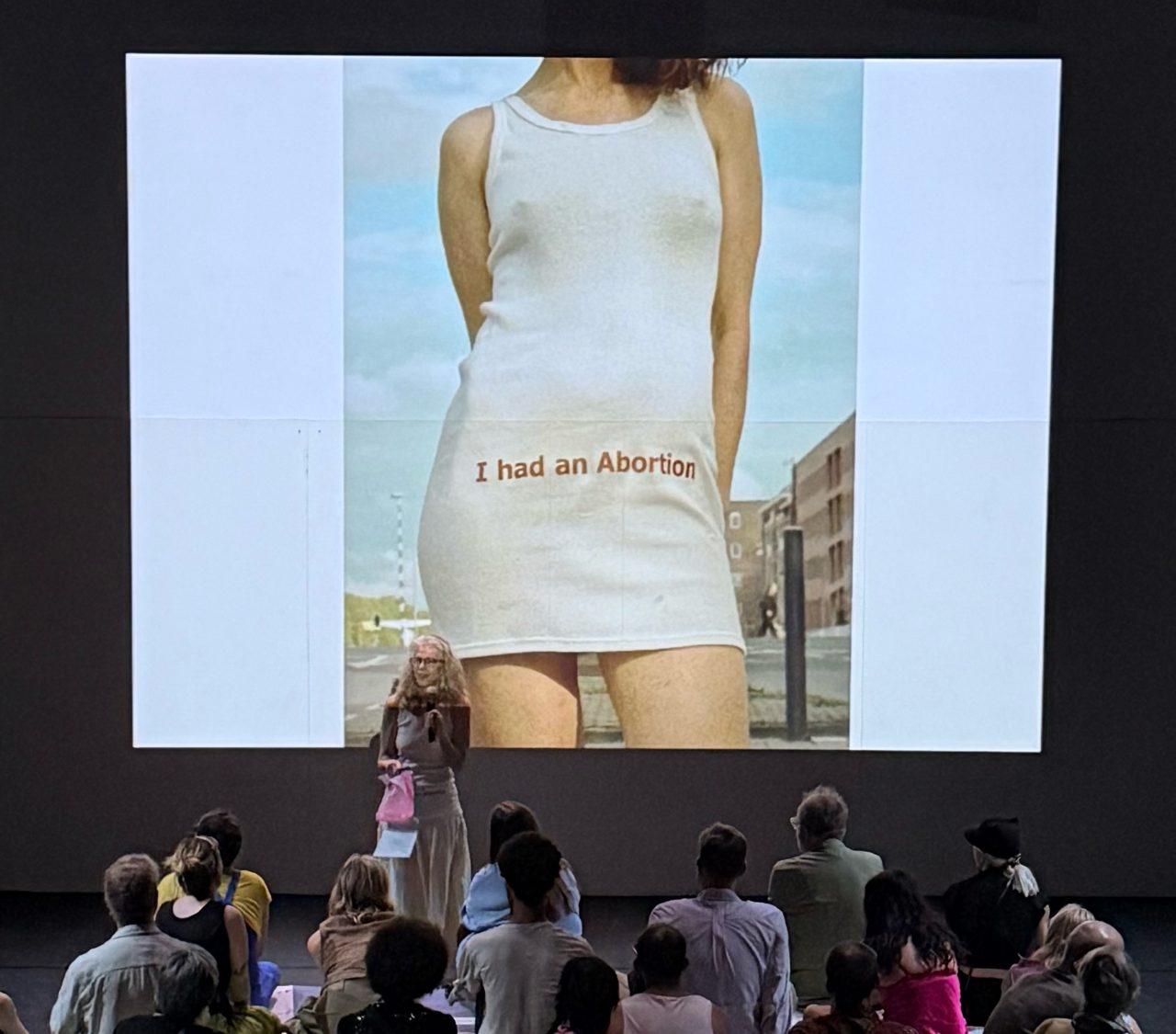

身体を所有するという感覚は、ただの感情ではない。それは、『何を食べるか』『産むか産まないか』『どう生き、どう死ぬか』といった選択に関わる、極めて現実的なシステムの中で発生する問題でもある。つまり、身体の自己決定権の問題だ。

中絶や尊厳死をめぐる議論は、まさにこの身体の所有者は誰なのか?という根本に触れる。ある国では、胎児や国家、家父長制、経済、宗教が優先され、当事者の声は後回しにされる。私が住むオランダはスイスに次いで尊厳死が最初に認められた国であり、私の家族、友人の多くがまさに尊厳をもって逝った。「人間の尊厳」と「自己決定」が、個人がどう生きるか、どう死ぬかを選ぶ権利として法的に認められているのだ。

だが、身体のオーナーシップとは、法的な権利だけを指すわけではない。生理や更年期について自由に語れること、快楽を楽しめる自由、教育を通して自分の身体を知ること。こうした小さな選択や言葉もまた、自己決定の一部である。

「私の身体は、私のもの」。

それをあえて口にすることが、いまを生きる私たちにとって最初の、そしてもっとも根本的な政治的な行為なのかもしれない。